こんにちは!

BEYOND中野店店長の早乙女(@saotome_takutoshi)です。

みなさんの中には筋トレを初めてみて、フィジークに興味をお持ちになるかたもいるかと思います。

そんな時具体的に、

フィジーク体型になるための肩のトレーニングはどうすればいいの?

とにかく肩を鍛える時のテクニックや注意点を知りたい

このように考える人も多いと思います。

フィジーク選手は誰もが肩の筋肉を非常に重要視しており、トップ選手ともなると独自のテクニックで丸くて大きな肩を作り上げます。

そこで今回はフィジーク体型になるために必要な肩の解剖学の知識や、おすすめ種目、テクニックなどを紹介してみたいと思います!

フィジークで勝つために必要な他部位についてはこちら!

なぜフィジークでは肩が重要視されるのか?

フィジーク選手の多くが肩を非常に重要視していますが、

それはフィジークで最も重要視されるのが広い肩幅と細いウエストだからです。

ウエストや肩幅のサイズは遺伝も影響しますが、トレーニングやポージング次第で理想的な逆三角形に近づけることは可能です。

特に広背筋と三角筋を鍛えることが広い肩幅に直結するので、サイドレイズなど三角筋の種目をフィジーク選手の多くが優先的に行っています。

フィジーク体型になるために必要な肩の解剖学

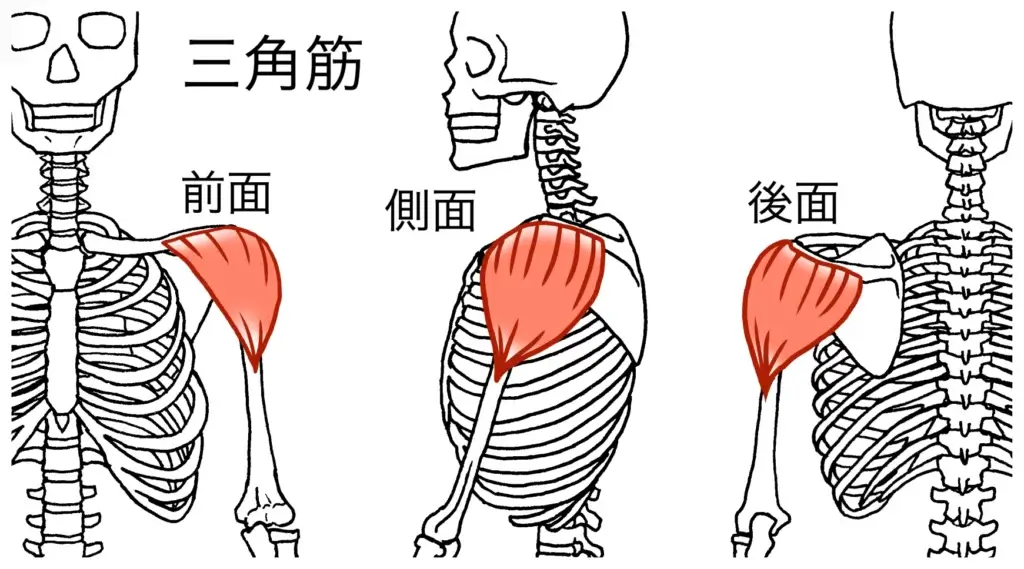

フィジーク体型に肩のトレーニングは非常に重要ですが、3つに分かれる三角筋の部位のそれぞれがどのような作用を持っているかという解剖学を理解しておく必要があります。

肩の筋肉① 三角筋前部

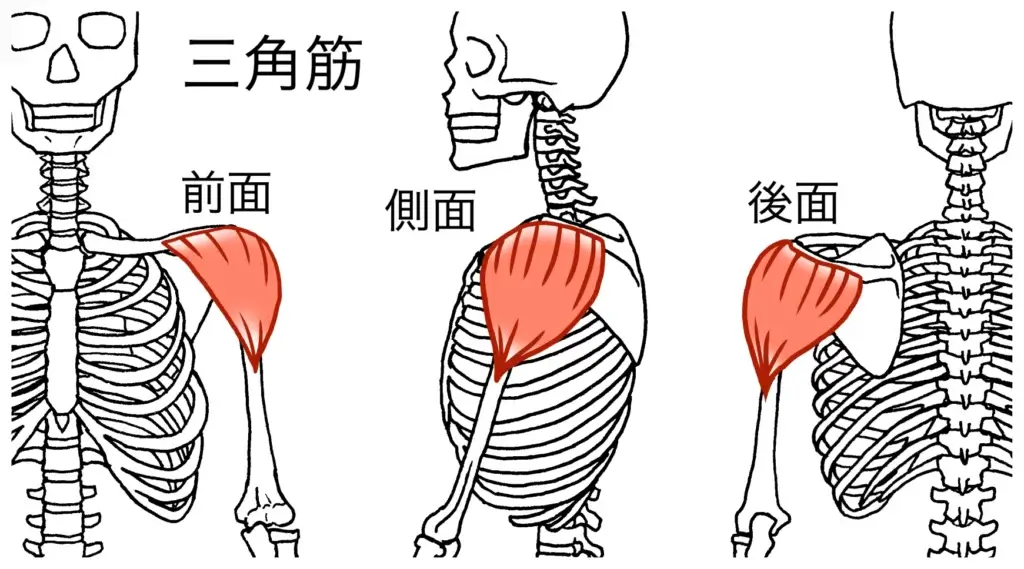

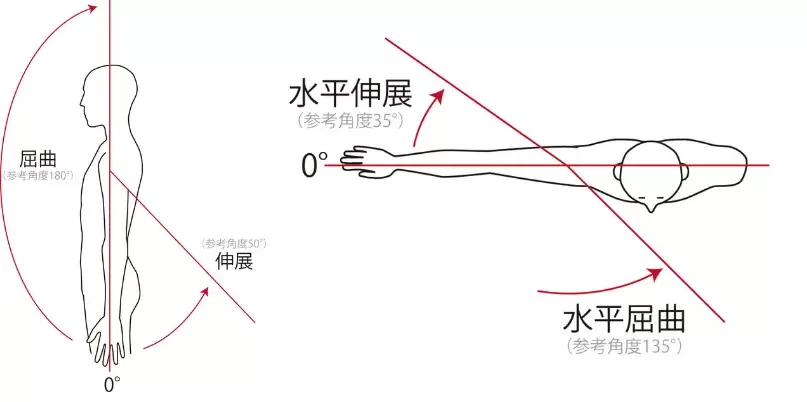

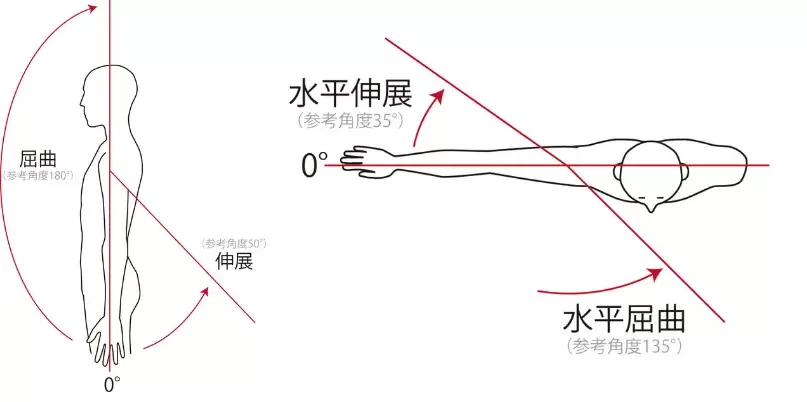

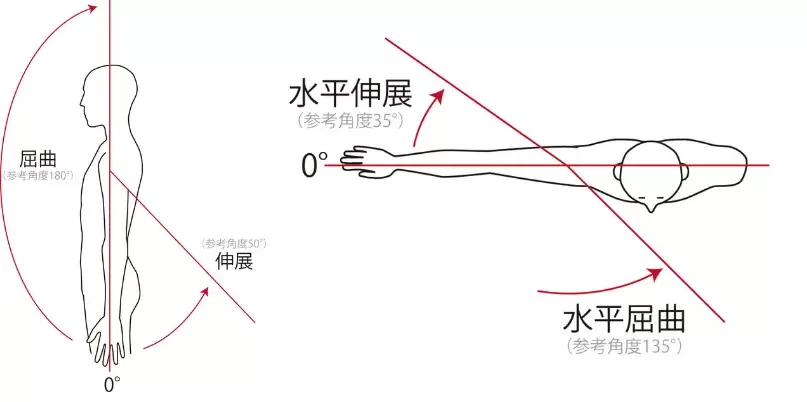

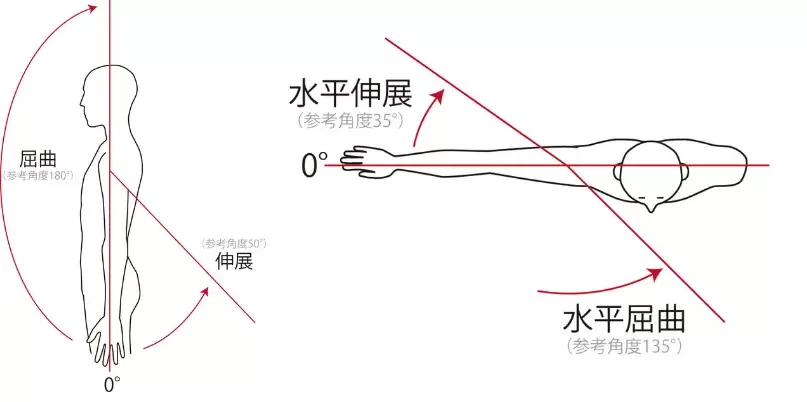

肩の前面である三角筋前部の主な作用は腕を前に振り上げる屈曲と、腕を側方から前方に持ってくる水平屈曲です。

ベンチプレスや腕立て伏せなど大胸筋を鍛える種目の際にも、三角筋前部は補助的に使われています。

また、三角筋後部と表裏の関係にあり、いずれかの筋肉が収縮する際はもう一方の筋肉がストレッチします。

肩の筋肉② 三角筋中部

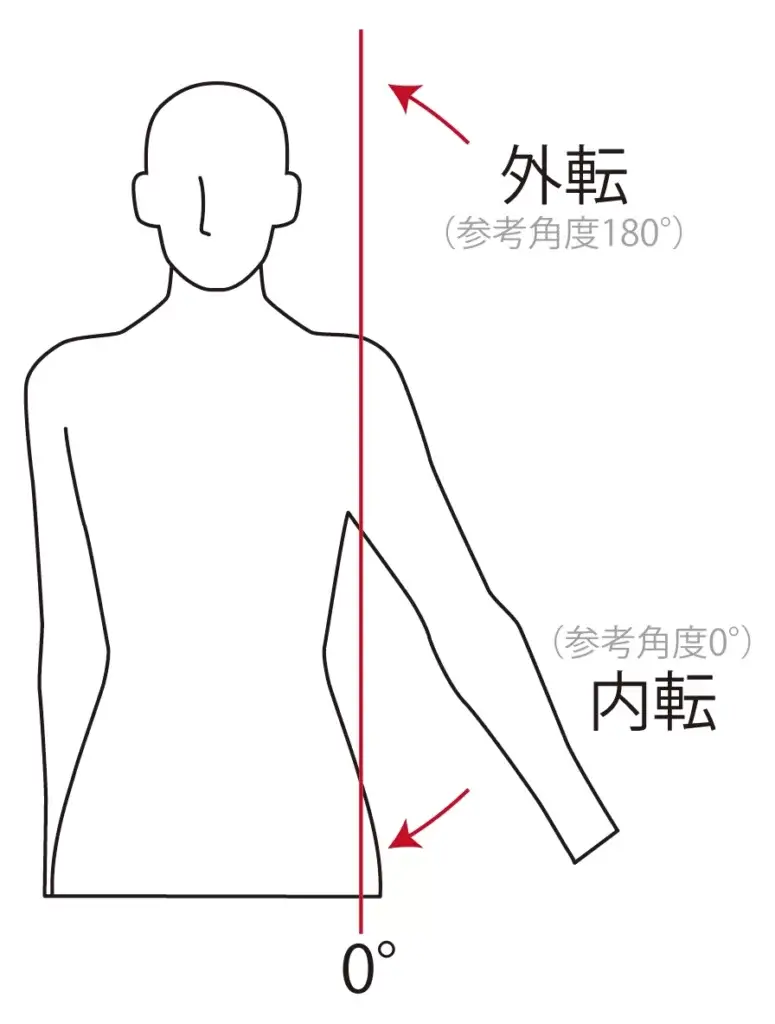

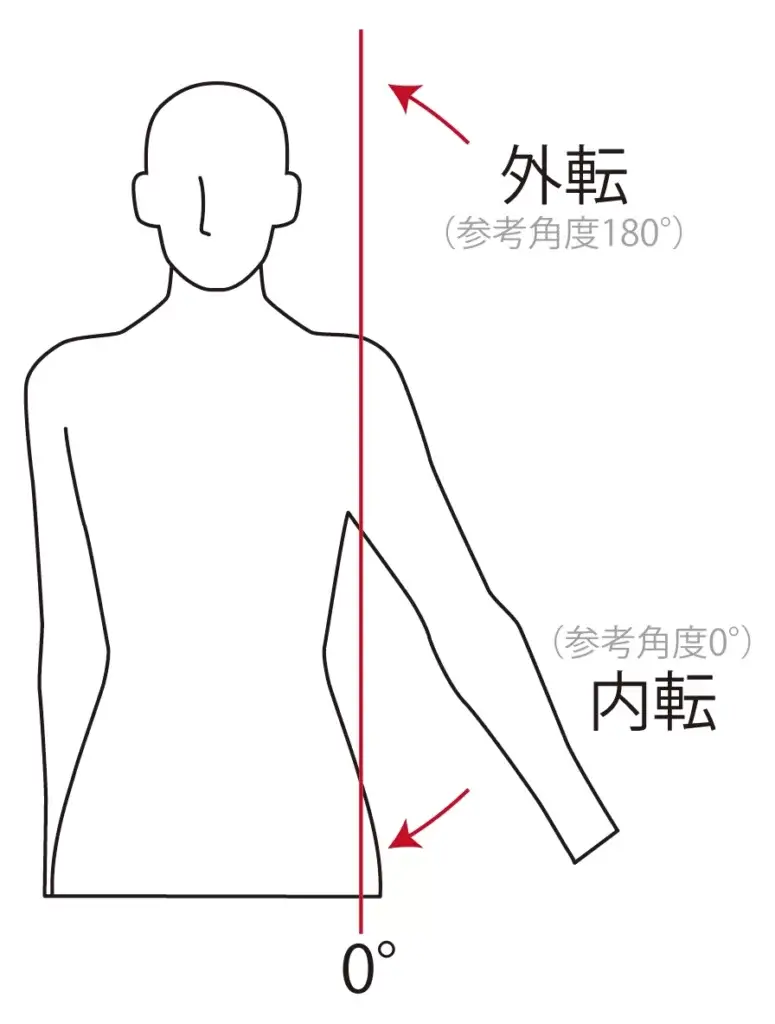

三角筋中部の作用は腕を側方に振り上げる外転です。

サイドレイズは肩の外転の作用そのものですが、重力は垂直にかかるので0-20度付近までは三角筋中部への負荷がほぼ載っていません。

最大負荷は腕が肩の高さまで上がったところで、それ以上高く挙げると今度は首の根元にある僧帽筋に負荷が逃げます。

そのため、三角筋中部に集中して効かせるための可動域は20-90度あたりとなります。

肩の筋肉③ 三角筋後部

三角筋後部の主な作用は腕を後ろに振る伸展と、腕を前方から側方に振る水平伸展があります。

背中の筋肉を鍛える際に三角筋後部も補助的に動員されますが、その際に肩甲骨を寄せると背中の筋肉に効き、肘を開くように肩甲骨を広げると三角筋後部に効きやすくなります。

また、三角筋前部と表裏の関係にあり、いずれかの筋肉が収縮する際はもう一方の筋肉がストレッチします。

初心者は三角筋前部や中部の種目ばかり行い、後部を疎かにする方が多いですが、それでは肩が前に引っ張られて巻き肩になっていきます。

巻き肩になると肩や胸のトレーニングで肩の怪我のリスクが高まるので、3つの部位それぞれをバランス良く鍛えなければなりません。

フィジーク体型になるための肩のトレーニング種目

フィジーク体型の肩を手に入れるための基本種目を紹介します。

フィジークの肩を作る三角筋前部の種目① ショルダープレス

三角筋前部を鍛える最もベーシックな種目です。

ベンチの角度を垂直にしてしまうとベンチにもたれかかりにくく、動作がやりづらいです。

そのためベンチを倒す必要がありますが、倒していくほど大胸筋が使われてしまうので、80度くらいに調節するよう意識しましょう。

また、ダンベルを挙げる際に肘が伸び切るまで挙げてしまうと、三角筋ではなく関節に負荷が載るため注意しましょう。

ショルダープレスの効果的なやり方

ショルダープレスについて詳しくは以下も参考ください!

筋トレBIG3に匹敵する全身運動種目「ショルダープレス」を徹底解説!

フィジークの肩を作る三角筋前部の種目② インクラインフロントレイズ

インクラインフロントレイズは、ダンベルを前方に振り上げるフロントレイズを斜めにして行う種目です。

通常のフロントレイズでは重力の関係上、ボトムでは負荷が抜けますが、インクラインにすることでボトムでもストレッチの負荷が強烈に入ります。

ショルダープレスではストレッチの負荷をあまりかけられないため、インクラインフロントレイズを加えることで異なる刺激を与えられます。

インクラインフロントレイズの効果的なやり方

フィジークの肩を作る三角筋前部の種目③ オーバーヘッドプレス(ミリタリープレス)

オーバーヘッドプレスはショルダープレスをバーベルで行うような種目です。

反動を使わず真上に肘を伸ばし切ることで三角筋に十分な負荷をかけられます。

オーバーヘッドプレス(ミリタリープレス)の効果的なやり方

手のひらの上の方で握ると手首を痛める原因になるので注意です。

バーの真下に肘がくるようにする

バーを下ろしすぎると人によっては肩の怪我のリスクもあるので、肩に負担がかからない範囲の可動域に設定しましょう。

フィジークの肩を作る三角筋中部の種目① サイドレイズ

サイドレイズは三角筋中部を鍛える代表的な種目です。

ダンベルを弧を描くように側方に振り上げるという種目ですが、この際手の甲が真上ではなく、軽く小指側が上を向くくらいで行うのが最適です。

また、動作の初動(0-20度付近)では負荷がほぼかからず、反対に90度以上挙げた場合も僧帽筋に負荷が逃げるので、その間を可動域としましょう。

サイドレイズの効果的なやり方

サイドレイズについて詳しくは以下記事もご参考ください!

【プロが1分動画で解説!】「サイドレイズ」の正しいやり方とコツとは?

フィジークの肩を作る三角筋中部の種目② インクラインサイドレイズ

インクラインサイドレイズはサイドレイズを斜めにした状態で行う種目です。

これにより通常のサイドレイズで負荷が抜けていた位置でも負荷が抜けなくなり、三角筋中部にストレッチの刺激を強く与えられます。

また、通常のサイドレイズでは腕が肩の高さにくるまで挙げますが、インクラインサイドレイズで同様にすると僧帽筋の負荷が高まります。

そのため、腕が地面と平行になるくらいの高さでフィニッシュとするよう注意しましょう。

インクラインサイドレイズの効果的なやり方

フィジークの肩を作る三角筋中部の種目③ アーノルドプレス

アーノルドプレスはあのアーノルド・シュワルツェネッガーが考案したメニューで、ショルダープレスをひねるように行うメニューです。

アーノルドプレスは三角筋前部と中部を同時に鍛えられるというメリットがあることから、多くのボディビルダーも重宝しています。

アーノルドプレスの効果的なやり方

またショルダープレスに比べて肩関節に優しい種目なので、肩の怪我が気になる人にもおすすめです。

フィジークの肩を作る三角筋後部の種目① リアレイズ

リアレイズは三角筋後部を鍛える代表的な種目です。

フォームはサイドレイズを前傾して行うイメージで、ダンベルが弧を描くように持ち上げます。

その際、肩甲骨が寄ると背中の筋肉が使われやすくなるのので、肩甲骨を寄せないように肘を外に張るように持ち上げるのが肝です。

リアレイズの効果的なやり方

フィジークの肩を作る三角筋前部の種目② ライイングリアレイズ

ライイングリアレイズはリアレイズを横になって行う種目です。

通常のリアレイズはボトムで負荷が抜けてしまいストレッチの刺激が加えにくいですが、ライイングリアレイズではストレッチで強烈な負荷をかけられます。

特に支点となる肩が動いてしまうと負荷が入らないので、肩を反対側の手で押さえて動かないようにしながら行うのが良いでしょう。

ライイングリアレイズの効果的なやり方

フィジークの肩トレーニングのメニューの組み方

ここでは具体的にフィジークのトップ選手の寺島遼選手がどのようなトレーニングをしているのか紹介します。

動画でも紹介されている寺島選手の世界で勝つための肩トレメニューは以下になります。

- マシンショルダープレス

- スミアマシンショルダープレス

- フロントレイズ

- サイドレイズ

- ケーブルフェイスプル

- ペックフライ

- リアレイズ

寺島選手のトレーニングには以下のような特徴があります。

- 一般的なフォームよりも広い可動域を確保している

- 重心をずらす、顔を動かすなどして効きやすい独自のフォームを確立している

- 反動をつけながらもある程度高重量を扱っている

- 限界が近くても補助で複数回こなしてとことん追い込む

フォームが非常に凝られているので真似するのはおすすめできませんが、反動の付け方や追い込み方など参考になるポイントも多いです。

他にもYouTube上で多くの肩トレ動画があるので、たくさん見てそれぞれの良いところや自分に合うものを吸収していきましょう。

フィジーク体型になるための肩トレーニングのテクニック

一般的なトレーニングは10回×3セットや15回×3セットが一般的ですが、いつも同じトレーニングをしていても身体が負荷に慣れてしまい成長は見込めません。

そのため、日々のトレーニングで刺激の変化を加えることが重要です。

変化を加えたい時におすすめのトレーニングテクニックは以下の5つです。

①レストポーズ法

レストポーズ法とは、

1つの種目を高重量で限界までこなす ⇒ 30秒以内のインターバルを取る ⇒ 再度限界まで追い込む

という流れを計4セットほど行う手法です。

高重量(90%1RM程度)を扱う場合は通常インターバルを2分以上設けて同じ回数をこなしますが、レストポーズ法では30秒以下と短時間なので、セットごとに挙上回数が減っていきます。

RMについては以下もご参考ください!

筋トレ初心者必見!筋トレにおける重量と回数の決め方について徹底解説!

具体的な回数は、

といったように全セット合わせて10回から20回程度行うイメージです。

非常に高重量となるので、筋肥大効果よりは筋力アップ効果がメインです。

インターバルが短いことで、非常に短時間で終わらせられるため、時間がない時のトレーニングにもおすすめです。

肩のトレーニングでレストポーズ法がおすすめなものは以下の種目です。

②コンパウンドセット法

コンパウンドセット法は同じ筋肉を鍛える種目を連続で行う手法です。

例えば、ベンチプレスとダンベルフライ、ラットプルダウンとシーテッドローを連続で行うイメージです。

2種目を連続で行うため、それぞれの重量は70-80%(1RM)程度に設定するのがおすすめ。

肩の場合はショルダープレスとインクラインフロントレイズ、サイドレイズとインクラインサイドレイズなどを組み合わせるか、前部・中部・後部を1種目ずつ連続で行うのも良いでしょう。

種目の数によって以下のような名称があります。

- 3種目を連続で行う手法 ⇒ トライセット法

- 3種目以上を連続で行う手法→ジャイアントセット法

三角筋前部・中部・下部をジャイアントセット法で鍛えるやり方は下記の動画を参考にしましょう。

③ スーパーセット法

スーパーセット法は拮抗筋(きっこうきん)の関係にある筋肉を交互に鍛える手法です。

拮抗筋とは表裏の関係にある筋肉のことで、片方の筋肉を鍛える時、もう片方の筋肉が緩む関係にあります。

拮抗筋 (Antagonist muscle) とは、ある筋肉と正反対の動きを持つ筋肉を指す言葉です。

主に鍛える筋肉(主動筋)とセットとなり、その動きをバランス良くするために存在します。

例えば、首を前に伸ばす際には胸鎖乳突筋が作用しますが、それに対して首を後ろに伸ばす際には板状筋・半棘筋群が作用することになります。

筋トレをする際には、主動筋だけでなく拮抗筋も鍛えることで、筋肉のバランスを整えることができます。

上腕二頭筋と上腕三頭筋、大腿四頭筋とハムストリングス、大胸筋と広背筋などが代表的です。

肩の場合は三角筋前部と三角筋後部が表裏の関係にあるので、それぞれの種目を交互にやるやり方もあります。

その場合の具体例は以下のようになります。

④ドロップセット法

ドロップセット法は、

限界まで追い込む ⇒ インターバルなしで重量を下げて限界まで追い込む

という流れを繰り返すトレーニング方法です。

インターバルなしで限界まで追い込むという流れを繰り返し、行うことでオールアウトでき、筋肥大効果が期待できます。

また、レストポーズ法と同様にインターバルを設けないため、時間がない時のトレーニングに適しています。

具体的なやり方は以下の通りです。

1セットのみでこのボリュームとなるので、これを3セットやるのは厳しく2セットで十分です。

あるいは、通常通り10-15回を2セット行った後、3セット目で取り入れるといったやり方もあります。

⑤アセンディングセット法

アセンディングセット法とは、

セットごとで重量を上げていく手法

です。

セットごとに重量が上がっていき、最終的には90%RM程度の重量となります。

通常のトレーニングに比べて段階を踏んで高重量に突入するので、身体が高重量の刺激を受け入れる準備が十分にできた段階で臨めます。

調子が悪ければ少し重量を落とすなど調節もしやすいので、意外に怪我のリスクは低いです。

筋肥大効果よりは筋力アップ効果が狙えるので、レストポーズ法と合わせて使い分けましょう。

アセンディングセット法の具体例は以下の通りです。

トレーニングテクニックについて、詳しくは以下記事でも解説しているので、是非ご参考ください。

停滞した時に試したいトレーニングテクニック6選|やり方やおすすめ種目まで徹底解説!

肩のトレーニングでの注意点

肩のトレーニングで注意すべきポイントは以下の3つです。

- ローテーターカフのウォーミングアップは必須

- 三角筋前部に偏らない

- 高回数を意識する

ローテーターカフ(回旋腱板)のウォーミングアップは必須

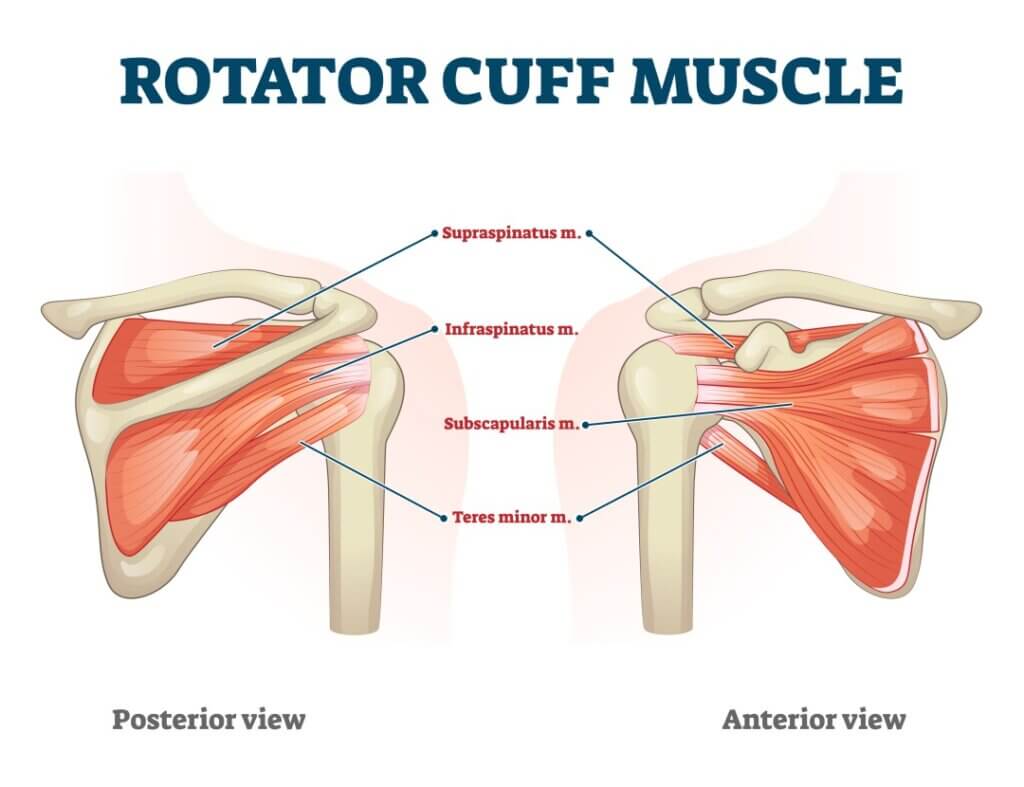

三角筋のトレーニングでは、肩のインナーマッスルであるローテーターカフ(回旋腱板)が動員されることで肩をうまく動かしています。

ローテーターカフ (Rotator cuff) とは、肩の骨と筋肉を繋ぐ四つの筋肉とその腱のグループです。

これらの筋肉は、肩関節を支え、回転させることで肩を動かすことができます。

ローテーターカフは、肩を支えるために重要な役割を担っており、肩の痛みや損傷の原因となることもあります。肩のトレーニングをする際には、ローテーターカフを鍛えることで、肩を安定させることができ、痛みや損傷を防ぐことができます。

この際、ローテーターカフが機能しないと肩を怪我するリスクが高まります。

そのため、トレーニング前にローテーターカフのウォーミングアップを行いましょう。

下記で紹介されているウォーミングアップを行うのがおすすめ。

三角筋前部に偏らない

多くのトレーニーが三角筋前部にボリュームが偏りがちで、中部や後部が疎かになりがちです。

前部はそもそも大胸筋のトレーニングでも使われているので、それに加えて肩トレでも優先的に鍛えられていると前部ばかりが強くなってしまいます。

そうなると肩が前側に引っ張られるようになり、筋肉のバランスが崩れて怪我のリスクが高まってしまいます。

基本的にはショルダープレスから始めるのが一般的ですが、前部ばかり鍛えがちな人は中部や後部の種目から始めるのが良いでしょう。

高回数を意識する

筋肉の筋繊維は、瞬発性に優れた速筋と持久力に優れた遅筋に分かれています。

三角筋の場合は遅筋繊維の方が多いので、低重量-中重量で回数をある程度こなせる方が適しています。

時間を決めて30秒間連続で行うといったやり方や、ドロップセット法やコンパウンドセット法などで鍛えるのが適しています。時々、刺激を変える意味合いで高重量を加えるのも良いでしょう。

フィジークに必要な最強肩トレメニューのまとめ

今回はフィジーク体型に必要な肩の解剖学や、肩のメニューなどを紹介してきました。

フィジークにおいて逆三角形を形成する肩の筋肉は非常に重要です。

適切なウォーミングアップを取り入れたり、様々なテクニックを実践したりと怪我を防ぎつつ、トレーニングスキルを高めて、フィジークに通用する肩を作り上げましょう。