こんにちは!

BEYOND中野店店長の早乙女(@saotome_takutoshi)です。

トレーニーの皆さんの中には、

フィジークの大会に出場するために背中を鍛えたい

フィジーク体型の背中のトレーニング方法を知りたい

こんな疑問がある方はいませんか?

フィジークでは逆三角形の身体が理想形とされており、背中の筋肉はその形成に非常に重要な筋肉です。

そこで今回はフィジーク体型になるために知っておくべき背中の解剖学や、背中のトレーニング種目や鍛える上でのポイントなどを紹介していきます!

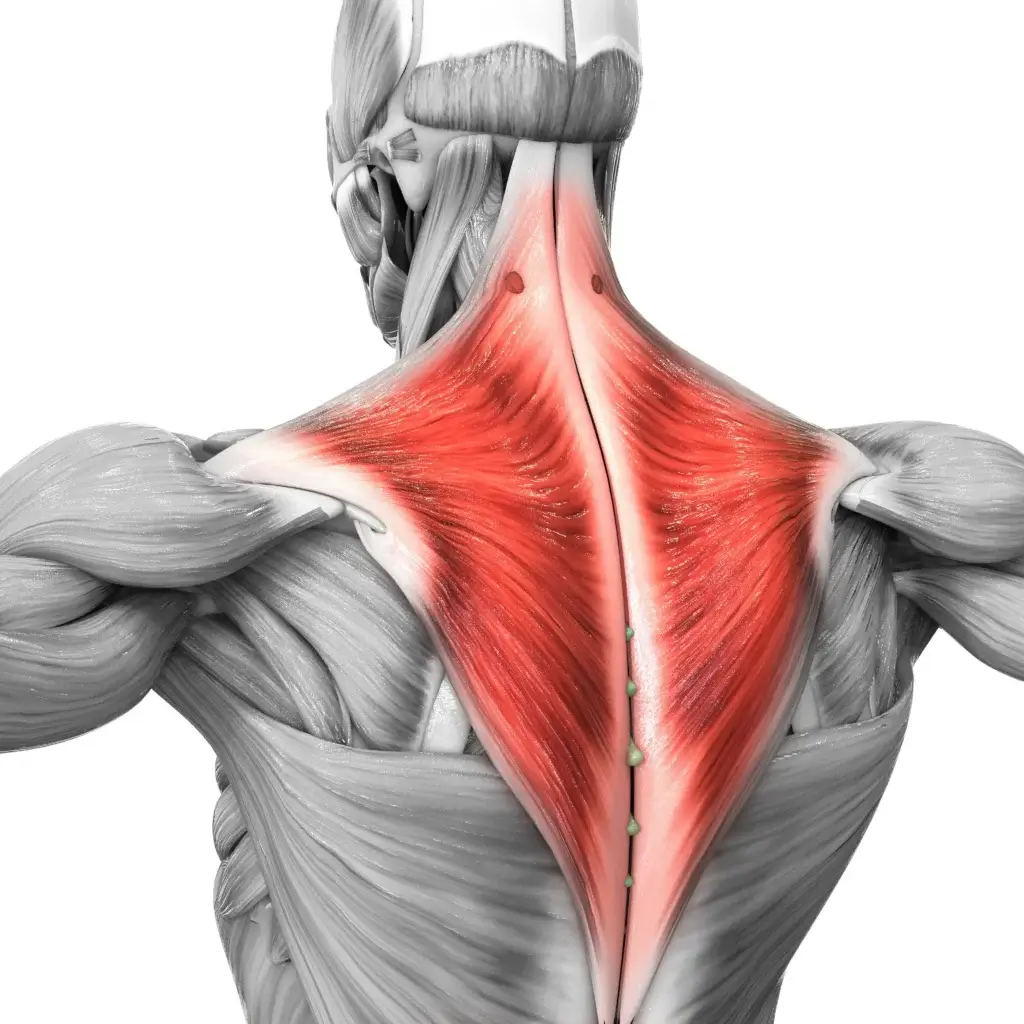

フィジーク体型になるために必要な背中の解剖学

フィジーク体型の背中を目指すためには、背中の筋肉とそれぞれの作用を理解しておく必要があります。

- 広背筋

- 僧帽筋

- 脊柱起立筋

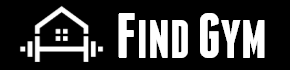

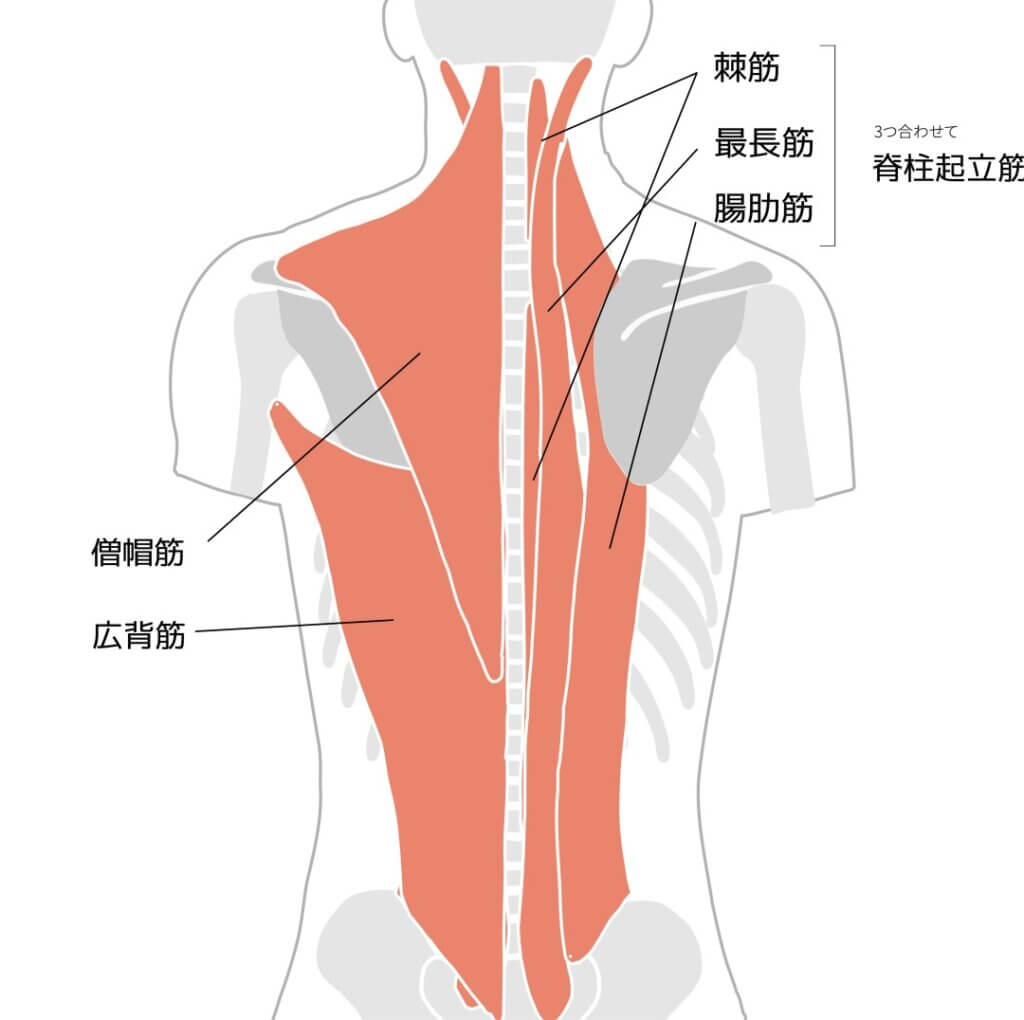

背中の筋肉① 広背筋

広背筋の主な作用は以下の通り。

- 肩の伸展(腕を後ろに振る)

- 肩の内転(腕を側方から内側に閉じる)

- 肩の内旋(肘を半時計側に回す動き)

肩の内転と伸展が主要な動作で、内転はラットプルダウンや懸垂などの上から下に引く種目、伸展は前から後ろに引くベントオーバーロウやシーテッドロウとなります。(各種目は後述します)

上腕骨から腰に向かって斜めについている筋肉なので、収縮時はこの2点を近づけるような動作、ストレッチ時はこの2点を離すような動作をイメージすると鍛えやすくなります。

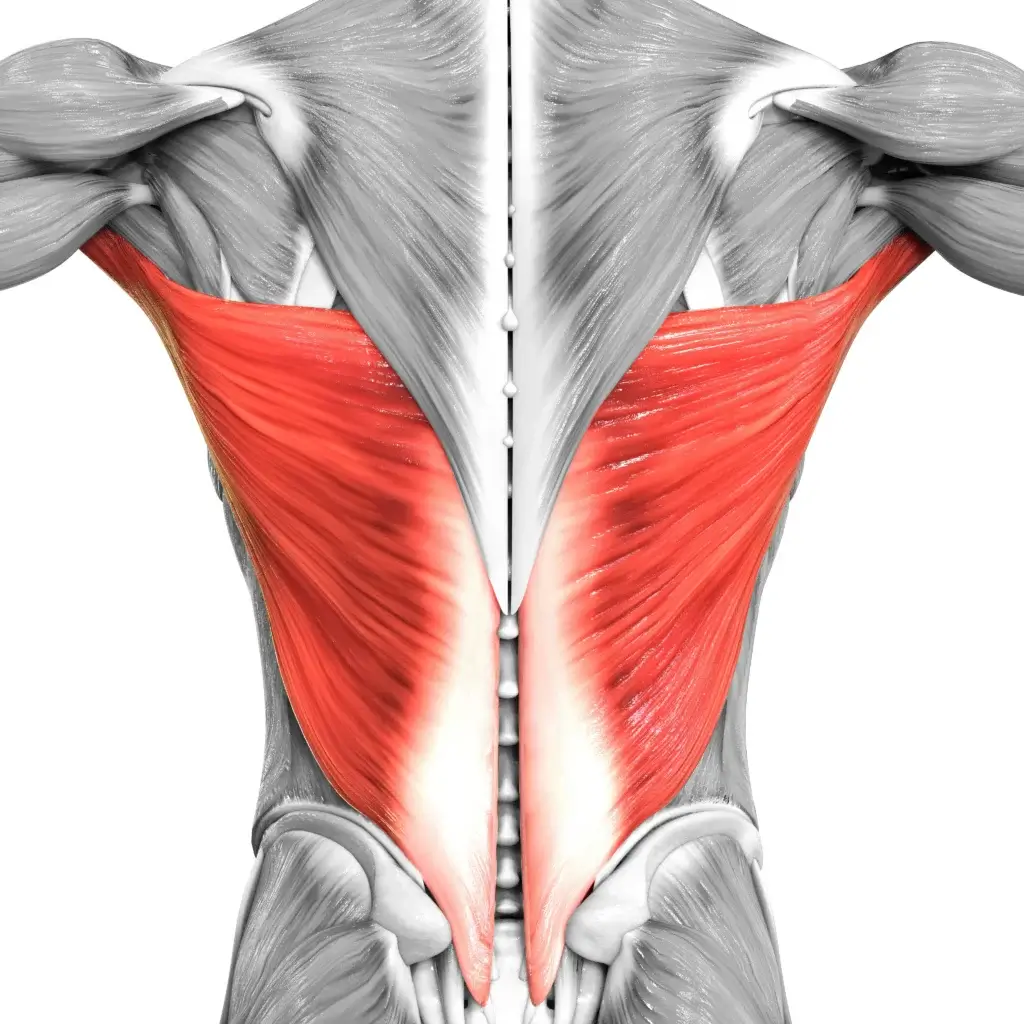

背中の筋肉② 僧帽筋

僧帽筋の主な作用は以下の通り。

- 僧帽筋上部:肩甲骨の挙上(首をすくめる)

- 僧帽筋中部:肩甲骨の内転(肩甲骨を寄せる)

- 僧帽筋下部:肩甲骨の下制(肩を下げる)

僧帽筋は首の根元から背中の中央部まで広がる巨大な筋肉で、上部・中部・下部と3つに分かれています。

実際、広背筋を鍛えていると僧帽筋も合わせて鍛えられる場合がほとんどです。

ただし、背中の厚みに関わる重要な筋肉でもあるので、重点的に鍛えたい場合はシーテッドロウやベントオーバーロウなど僧帽筋中部に集中して鍛えるのがおすすめです。

僧帽筋の筋トレ方法については以下もご参考ください!

僧帽筋の筋トレ方法4選|自重・ダンベルの簡単メニューまで解説!

背中の筋肉③ 脊柱起立筋

脊柱起立筋の主な作用は以下の通り。

- 体幹の伸展(上体を後ろに反らす)

- 体幹の回旋(身体を横にねじる)

脊柱起立筋は背中の体幹部の筋肉で腰から首に向かって真っ直ぐ伸びています。

よくスポーツで体幹トレーニングをしていますが、それは前面の腹筋と背面の脊柱起立筋を鍛えることで身体がぶれにくくなり、サッカーなどでも当たり負けしないような身体になれるからです。

また、脊柱起立筋を鍛えることで日常の姿勢が良くなり、疲れにくくなるので筋トレのパフォーマンスアップ以外の面でも鍛えるべき筋肉です。

フィジークの背中で重要なのは厚みと広がり

フィジークの背中では「厚みと広がり」が重視されます。

厚みとは僧帽筋を中心に作られるモリモリとした背中の重厚感、広がりとは肩幅を広く見せる広背筋の横の張り出しです。

簡単に分ければ、上から下に引く種目は広がり狙い、前から後ろに引く種目は厚み狙いとなりますが、フォームによっても変わります。

そのため、解剖学的な鍛え分け方を理解しておくことがポイントです。

- 広背筋狙い:肩甲骨の下制、肩の伸展

- 僧帽筋狙い:肩甲骨の内転

各種目において肩甲骨を寄せる動きを強めれば僧帽筋に負荷が集中し、そうでなければ広背筋に負荷が集中すると考えれば良いでしょう。

フィジーク体型になるための背中のトレーニング種目

続いて、フィジーク体型の背中を目指すためのおすすめの種目を紹介していきます。

フィジークの背中を作る広背筋の種目① 懸垂

懸垂の正しいやり方

広背筋まわりの背中の広がりを作るために欠かせないのが懸垂です。

自重トレーニングにも関わらず非常に負荷が高く、初心者は一回もできないということも普通にあります。

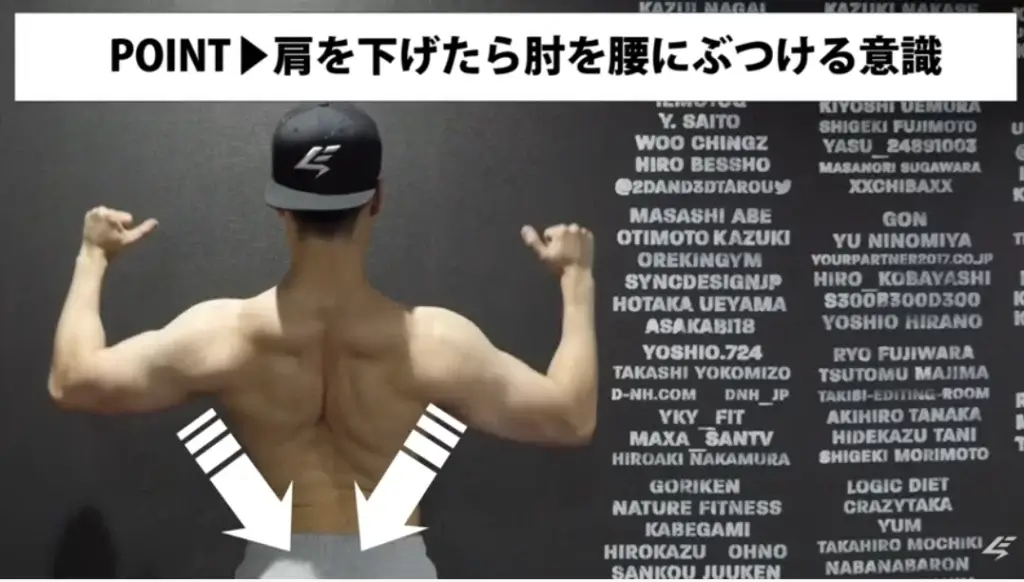

身体を持ち上げる際は胸を張った状態で、肩甲骨を下方回旋させながら胸をバーにつけるようにします。

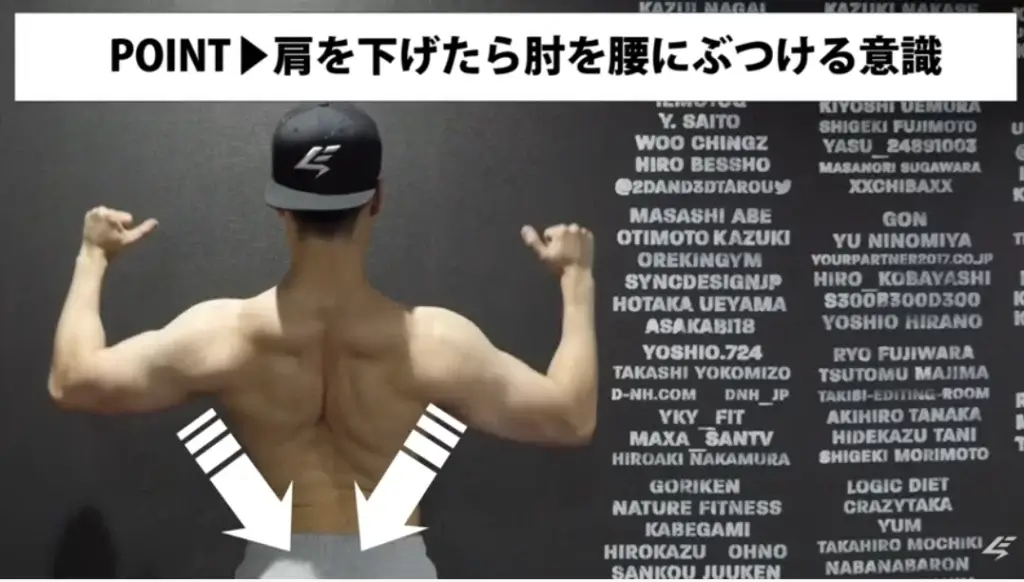

下方回線とは下図のように肩甲骨を斜め下に引く作用です。

引く際に肩を落としたまま、肘を腰に近づけるようにするのがポイントです。

懸垂(チンニング)の効果的なやり方5選+できない人用の練習方法3選

フィジークの背中を作る広背筋の種目② ラットプルダウン

ラットプルダウンの正しいやり方

ラットプルダウンは懸垂をマシンで行うようなマシンで、初心者にもおすすめの広背筋の定番種目です。

バーを握る際は小指側で強く握り、親指はバーから外しても構いません。(サムレスグリップ)

そのまま胸を張りながら肘を腰に向かって弧を描くように引きつけましょう。

プロが1分動画で解説!「ラットプルダウン」の正しいやり方とコツとは?

フィジークの背中を作る僧帽筋の種目③ ベントオーバーロウ

ベントオーバーロウの正しいやり方

ベントオーバーロウは前傾してバーを引く種目で、背中の厚みと広がりの両方にアプローチできる種目です。

また、引く位置を胸に向かって引くとより背中の厚み狙い、下腹部に向かって引くと背中の広がり狙いとなります。

ただし下半身の安定が必要など難易度の高い種目で、初心者の方は特に以下のような失敗をしがちなので注意が必要です。

- 前傾が浅すぎる

- 目線が前方を向くことで腰が反っている

- 最後まで引き付けられていない

- 肩甲骨が寄っていない

特に顔が正面を向いて反り腰になっている例をよくジムで見かけます。

これは腰痛の原因ともなるので、動画のように腰から頭まで一直線になるよう斜め下を見るくらいが理想です。

また最後まで引きつけられない場合は重量が重すぎるので、5kg程度下げてからやるのが良いでしょう。

ベントオーバーローイングの正しいやり方やコツ、ダンベルやグリップの使い分けまで解説!

フィジークの背中を作る僧帽筋の種目④ シーテッドロウ

シーテッドロウの正しいやり方

シーテッドロウはバーを前から後方に引き寄せることで、背中の厚みとなる僧帽筋まわりを鍛える種目です。

動作が非常にシンプルでベントオーバーロウのように下半身の力も不要なので、初心者でもすぐにできます。

シーテッドロウで収縮させるには肩甲骨を寄せる動作が重要で、上体を倒しすぎると肩甲骨が寄らないので注意です。

スタートポジションに戻す時は肩甲骨を開いていく、フィニッシュに向かうにつれて肩甲骨を寄せるというイメージで行いましょう。

フィジークの背中を作る脊柱起立筋の種目⑤ デッドリフト

デッドリフトの正しいやり方

デッドリフトは直訳すると「死の挙上」となるような、非常に高負荷で危険度の高い種目です。

ただしその分、脊柱起立筋や大臀筋など背中や脚の筋肉を満遍なく鍛えられるのが魅力。

しかし腰への負担が非常に大きくフォームの不安定な初心者が行うと背中が曲がるなどして怪我するリスクが非常に高いです。

怪我をしないように必ずベルトを巻くようにし、重量を徐々に40%、60%というように上げていき、メインセットに入りましょう。

デッドリフトの効果を最大限高める正しいやり方やコツをプロが徹底解説!

フィジーク体型になるための背中トレーニングのテクニック

一般的なトレーニングは10回×3セットや15回×3セットが一般的ですが、いつも同じトレーニングをしていても身体が負荷に慣れてしまい成長は見込めません。

そのため、日々のトレーニングで刺激の変化を加えることが重要です。

変化を加えたい時におすすめのトレーニングテクニックは以下の5つです。

① レストポーズ法

レストポーズ法とは

という流れを計4セットほど行う手法です。

高重量(90%1RM程度)を扱う場合は通常インターバルを2分以上設けて同じ回数をこなします。

背中のトレーニングでレストポーズ法がおすすめなものは以下の種目です。

② コンパウンドセット法

コンパウンドセット法は同じ筋肉を鍛える種目を連続で行う手法です。

背中の場合はラットプルダウンとシーテッドローを連続で行うイメージです。

2種目を連続で行うため、それぞれの重量は70-80%(1RM)程度に設定するのがおすすめ。

背中でコンパウンドセットを行う場合の具体例は以下のようになります。

コンパウンドセット法の流れ

③ スーパーセット法

スーパーセット法は拮抗筋の関係にある筋肉を交互に鍛える手法です。

拮抗筋とは表裏の関係にある筋肉のことで、片方の筋肉を鍛える時、もう片方の筋肉が緩む関係にあります。

広背筋は大胸筋と表裏の関係にあるので、それぞれの種目を交互にやります。

その場合の具体例は以下のようになります。

スーパーセット法の流れ

④ ドロップセット法

ドロップセット法は

という流れを繰り返すトレーニング方法です。

インターバルなしで限界まで追い込むという流れを繰り返し、行うことでオールアウトでき、筋肥大効果が期待できます。

背中の場合はラットプルダウンやシーテッドロウなどのマシンで行うのがおすすめです。

具体的なやり方は以下の通りです。

ドロップセット法の流れ

⑤ アセンディングセット法

アセンディングセット法とはセットごとで重量を上げていく手法です。

セットごとに重量が上がっていき、最終的には90%RM程度の重量となります。

通常のトレーニングに比べて段階を踏んで高重量に突入するので、身体が高重量の刺激を受け入れる準備が十分にできた段階で臨めます。

アセンディングセット法の具体例は以下の通りです。

アセンディングセット法の流れ

停滞した時に試したいトレーニングテクニック6選|やり方やおすすめ種目まで徹底解説!

背中のトレーニングでの注意点

背中のトレーニングは怪我のリスクが高かったり、フォームのミスであったりと注意すべき点はいくつかあります。

以下の点は特に注意して取り組むようにしましょう。

腰の怪我予防にベルトを巻く

ベントオーバーロウやデッドリフトのように下から持ち上げるような背中の種目では腰に大きな負荷がかかります。

そのため、それらの種目を行う前に事前にベルトを巻きましょう。

ベルトを巻くことで腹圧(腹部内の圧力)が高まり、腰回りがコルセットを巻いたように安定させられます。

この状態でトレーニングすることで大きな負荷が腰にかかっても、怪我を予防できます。

十分な可動域を設ける

背中の種目では他の部位に比べて、可動域が浅い人が多いです。

特に最後まで引き切れなかったり、フィニッシュポジション付近で前後したりという印象があります。

背中の種目では肩甲骨の下方回旋や肩甲骨の内転させるほど筋肉が収縮し、逆にスタートポジションに戻すほど筋肉がストレッチすることを理解せねばなりません。

これらの可動域の広さを保ちながら、いかに高重量を扱えるかで筋肉の成長が決まります。

トップボディビルダーの田代誠選手の可動域が広いシーテッドロウが非常に可動域が広いので、ぜひ参考にしてみてください。

フィジークに必要な最強【背中】トレーニングのまとめ

今回はフィジークの背中を作るためのポイントと、おすすめ種目などを紹介してきました。

フィジークにおいて背中の筋肉は非常に重要なので、競技を目指す方は重点的に取り組まなければなりません。

ぜひ今回紹介した解剖学やポイントを理解した上で、背中の広がりと厚みを作っていきましょう!